Действительно, один из наиболее загадочных и нелинейных авторов литературы нового времени, литературы порога XX века Федор Достоевский, создавая свои удивительные, пронизанные скрытым мистицизмом сюжеты, уже тогда, в преддверии краха Российской империи, совершенно серьезно предвидел наступление конца света в сроки каких-нибудь ближних десятилетий. Как знать, быть может, мы, сегодняшние, вплотную приблизились к его горьким пророчествам, и если не мир, то какая-то цивилизационная матрица в Россия переживает агонию. Ленин сказал, что русский народ после 1861 года страдал и от капитализма, и от недостаточного развития капитализма. Религиозный мыслитель Николай Федоров называл государственный строй тогдашней России «самодержавием, ограниченным институтом юродства». Об этом вспоминает выдающийся исследователь Достоевского Григорий Померанц, анализируя возникновение у великого романиста образов блаженных. «Когда разум принимает сторону рабства, - пишет литературовед и философ, - свобода становится юродством. Если современный читатель не чувствует дыхания этих оценок в окружающем воздухе, то я ни на чем не настаиваю. Но не моя социальная мнительность измыслила возврат к заточению в психушках «неотформатированных» граждан. И не на ней выросла фигура художника-членовредителя, кстати, питерского земляка героев Достоевского, который отрезал себе мочку уха, нагишом усевшись на заборе института психиатрии. Сегодня Достоевский, этот избранный аргонавт внутренней бездны и внутренней мглы человека, вероятно, наиболее актуальный для нас русский классик».

Под звездой Люцифера

Вот почему с таким нетерпением иркутский театрал ждал свидания с ним и спешил в театр вечером премьеры. И попал он по адресу. В фантасмагорическое пространство, которое только прикидывается пространством морочного, сумрачного и завороженного Петербурга с острыми иглами Адмиралтейства, с каменным сфинксом, готовым атаковать человека своими гибельными вопросами, с мертвыми, залитыми тьмой окнами холодных имперских фасадов.

На самом деле, город этот у автора не просто реальная столица. Здесь все зыбко, все призрачно, иррационально, галлюцинаторно. Сквозь явь поминутно проглядывает, блазнит, кажет свои гримасы потусторонняя навь, вкрадчивая и опасная, готовая завлечь, заморочить, обольстить своими химерами и сокрушить, извести, растерзать. Это болотный сон, бредовый кошмар, где маячат почти одушевленные «шелковая зеленая гниль», «мотающиеся тени деревьев», «опасный мрак подворотен», где царствуют «томительные ночи, выпивающие душу». Эти цитаты не из Достоевского, а из новеллы современного прозаика-постмодерниста Татьяны Толстой. Вслед за классиком XIX столетия наша современница рисует Питер как пограничную территорию между физическим и метафизическим. Ее описание буквально подходит ко всему, что с помощью талантливой компьютерной анимации возникает на сцене в спектакле «Идиот».

Создатель впечатляющего видеоконтента Александр Прошин устроил для нас динамичную, активную альтернативу традиционных декораций, стремительно, колдовски сменяющих друг друга. Благодаря этому удушливая, жуткая, темная глубина подмостков становится символом не столько места, сколько времени, в котором свершается все происходящее, бессловесным действующим лицом - злым духом апокалиптического кануна. Он, этот неназванный демон, творит свою инфернальную ворожбу на черной глади огромного бесшовного тюля, как на эфемерной завесе, наброшенной на адскую суть свихнувшейся жизни. Образы на этом прозрачном полотнище меняются, становясь все более пугающими и беспросветными. С высоты все обливает ядовитым желто-зеленым светом крупная, как запретное эдемское яблоко, звезда. Звезда искушения, звезда соблазна, звезда Люцифера. Тот, кто хорошо помнит текст «Идиота», прочтет в ней и пророческую «звезду Полынь» из Апокалипсиса, многолетними толкованиями которого увлечен мелкий гаер Лебедев. В ее резких равнодушных лучах мечутся, бредят безумными идеями, изнывают от вожделений, корчатся от боли и стыда, кривляются и беснуются, чтоб замаскировать боль и стыд, персонажи романа. Гораздо ближе к ним мерцают не то лампы, не то фонари болезненного для глаз синего свечения, как синее пламя болотных огней.

О князе мира сего никто не говорит, но он интуитивно угадывается, неуловимо господствует, фиглярствует над слабостями людей и мрачно торжествует. Как свидетельство его победы из темных глубин сцены «всплывает» черно-белая проекция «безбожной» картины Ганса Гольбейна «Мертвый Христос в гробу». Спаситель на ней изображен пугающе реалистично. Это бесспорный, обезображенный человеческий труп со следами невыносимых страданий и признаками разложения. «Да от этой картины у иного вера может пропасть!» - восклицает князь Мышкин. Она не оставляет никакой надежды на Воскресение, не допускает ни малейшей вероятности чуда. Бог здесь умер окончательно и безвозвратно. На эту-то картину по странной болезненной прихоти любит смотреть Рогожин – исступленный жрец разрушительных страстей. Тема распятия Бога без воскрешения – один из самых пронзительных лейтмотивов произведения. В каждой отдельной душе Бог выносит страдания, терпит крестную муку, распятый грехом. Но можно ли верить, что в открытой душе он готов обновиться и воскреснуть? В романах Достоевского достаточно героев, во внутренней вселенной которых Бог умер бесповоротно, и навечно взошла неугасимая зияющая фосфорной пустотой звезда Люцифера. Верим ли мы в Воскресение? Верим ли мы в князя Мышкина, который обрел просветление не в заповедях, не в молитве и церковных таинствах, а просто в глубине своего абсолютно чистого сердца?

В лучах чистого сердца

Григорий Померанц вспоминает: «Как-то меня спросили, что такое русский дзэн? Букет ромашек? Я несколько дней не знал, что ответить, и вдруг почувствовал: князь Мышкин». Исследователь назвал Мышкина законченным образом святости у Достоевского и во всей культуре XIX и XX веков. И горячо добавил: «Лучше князя у Достоевского ничего не вышло!»

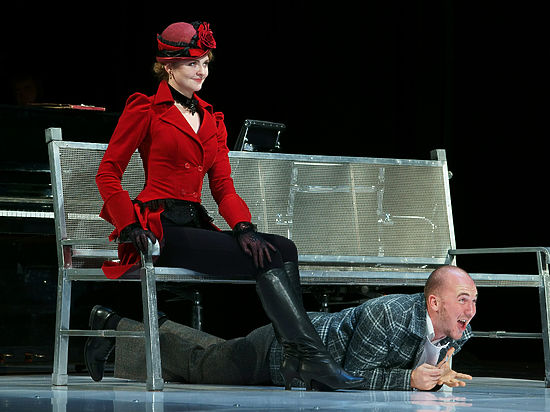

Сергей Дубянский, которому достался крест этой исключительной роли, в первом акте словно торопится раздавать, раздаривать, предлагать безусловную симпатию, внимание и любовь к людям. Он словно привносит на сцену освежающий свет. Он абсолютно открыт окружающим, искренен и простодушен. И в то же время ненароком, будто по какой-то подсказке свыше, а всего верней - изнутри, он «знает» лица людей, угадывает их эмоциональную предысторию, читает в душах и делает неожиданные пророчества, порой пугающие его самого. Это происходит оттого, что для князя Мышкина нет «других», «чужих». Он видит и чувствует чужие помыслы, чужие душевные движения как свои собственные, так, как если бы они роились и хозяйничали в нем самом. Его душевные струны мгновенно резонируют с чувствами ближних. И особенно острый и травмирующий отклик рождает в нем глубокое человеческое страдание. Есть документальные свидетельства об индийском мистике XIX века Рамакришне, на спине которого появились кровавые рубцы, когда при нем на рынке жестоко били плетьми вола. Такое же восприятие «чужой» боли было свойством прозрачной, лишенной защитного панциря души князя. Не думая о себе, ничего для себя не сберегая, отвергая всякую осторожность, он готов всего себя отдать, чтобы спасти страждущего. И еще скорее – того, кто под пыткой нестерпимой боли готов оборваться в зияющую пропасть греха и погибели. Эту-то его готовность понять, одарить состраданием, отдать свое сердце сразу признают в нем сгорающая в костре жгучей обиды на весь мир Настасья Филипповна и запутавшийся, ослепший от страсти и ревности Рогожин. Но и целый хор душ вокруг этих центральных героев тоже неодолимо влечется к «идиоту», чтобы отогреться, очиститься, хоть немного посветлеть в его лучах.

Однако во втором акте лучи начинают тускнеть под натиском внешней мути. Сострадание – этот «единственный и главный закон бытия всего человечества», как понимает его Лев Николаевич, становится непосильной ношей для хрупкого сознания героя. Он часто оказывается в тени, давая волю другим «солистам», экстатически исповедующимся на сцене не столько в грехах, сколько в муках. Это отнимает у князя все больше и больше сил. Его теснят, его рвут на части. Он все чаще безмолвствует и скорбит, стоя в стороне, но в уставшей, поникшей позе, в безутешном лице мы читаем смиренную обреченность жертвенного агнца. Стремительно надвигающаяся неотвратимая развязка уже давно им разгадана. И все же он жертвует собственной судьбой, о которой совсем не думает, чтобы предотвратить гибель Настасьи Филипповны и преступление Рогожина. Он не отступает до самого конца.

В финальной сцене рядом с распластанной на кровати убитой возникает призрачный образ Настеньки-девочки. Этот призрак поруганного детства несколько раз немо проходит мимо участников драмы. Но именно в этой, последней сцене, когда князь Мышкин протягивает к девочке утешающие руки, душу зрителя пронзает беззвучная фраза классика о слезе замученного ребенка, которую не искупит счастье всего человечества. Могло ли просветленное сердце в своей горячей вере в возрождение этой надломленной детской души сберечь свое личное счастье, сберечь свой уязвимый разум, свое отдельное личное бытие?!

Ответ очевиден. «Юродивому» герою нет места под звездой Люцифера. Но если в романе Достоевского Мышкин погружается в «сумерки души», которым суждено быть вечными, то в спектакле Геннадия Шапошникова финал звучит диаметрально иначе. И это не просто неожиданный свежий поворот оригинальной трактовки. Это настоящий шок и сокрушительный катарсис. Ни слова не прибавлю больше, чтобы не отнять поразительное зрительское впечатление у тех, кому еще предстоит встреча с этой удивительной постановкой.

Спектакль на вырост

Спектакль получился достойный и замысла Достоевского, и светлого образа главного героя. Молодой труппе драмтеатра, с азартом отдавшейся колоссальной задаче, она, справедливости ради скажем, еще чуть великовата. Разбором мелких шероховатостей и штучных попаданий «мимо нот» считаю правильным пренебречь. От показа к показу, не сомневаюсь, это удивительное кружение в бездне великого романа будет наращивать эмоциональную амплитуду и углублять смысловые пласты. Екатерина Константинова, играющая Настасью Филипповну, тоньше и точнее научится передавать сложнейшую полифонию полярных переживаний, непостижимых порывов своей героини. Дмитрий Акимов – Рогожин станет сердечней и зорче к мятежной возлюбленной, откроет нам не только безудержную одержимость, но и щемящую человечность своей страшной истории. Отдельные актерские прозрения и стройность общего ансамбля будут расти, набирать силу вместе с возрастом этого новорожденного сценического эксперимента. Но то, что в нем уже проросли отборные зерна ценнейших идей и целительных переживаний, очевидно и отрадно. Самый главный итог постановки – страстное желание в сердце зрителя последовать за «смешным», «простоватым», «юродивым» героем, раскрыть свои объятия для всех вокруг, а душу - для чистой бескорыстной любви. Желание защитить и спасти Льва Николаевича Мышкина. В себе самом. Пока еще не поздно.